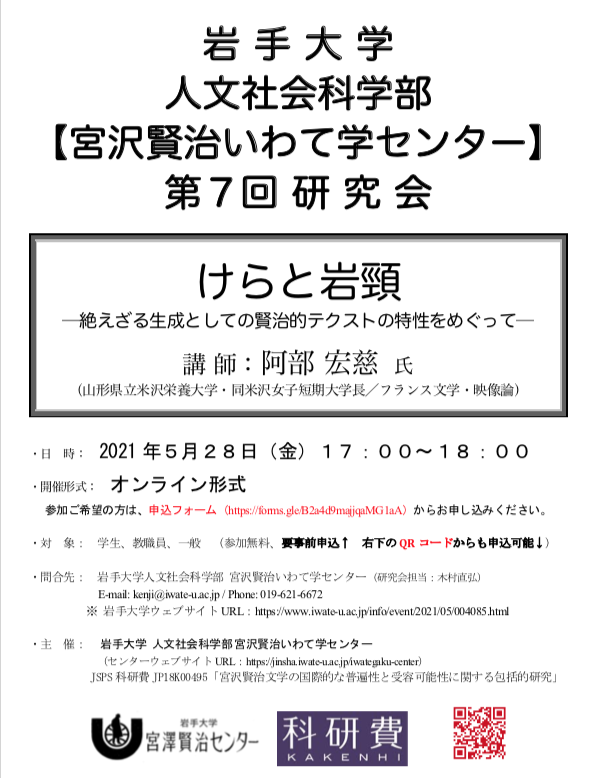

名 称: 岩手大学人文社会科学部 宮沢賢治いわて学センター 第7回研究会

(旧・岩手大学宮澤賢治センター第112回定例研究会)

日 時: 2021(令和3)年5月28日(金)17:00~18:15

会 場: オンライン(WebExミーティング使用)

講 師: 阿部 宏慈 氏(山形県立米沢栄養大学・同米沢女子短期大学長/フランス文学・映像論)

演 題: けらと岩頸──絶えざる生成としての賢治的テクストの特性をめぐって──

司 会: 木村直弘(当センター副センター長)

参会者: 40名

【発表要旨】

宮沢賢治作品の強靭な力の源泉は、おそらく、その詩的言語の独自性にあるだろう。例えば農民の日常的な用具である「けら」というような事物の名称と「岩頸」というような地質学的な用語とが並存する詩的空間がある。必ずしも同一の作品内にということではなく、童話や詩、さらには一種のエッセー的な作品においても、それらの語彙が横断的にあるいは領域を越境する形で出現する。例えば「けら」。「小岩井農場 パート七」に登場する「けら」を着た二人の娘。あるいはそれは創作の過程で登場しては消え、『春と修羅』にとどまらない賢治の作品世界のあちらこちらに明滅する独自のイメージと化している。

同じことは、賢治の作品にしばしば登場する地質学的鉱物学的イメージについても言える。例えば「岩頸」や「岩鐘」という語彙。これは『春と修羅』の「雲の信号」では「山はぼんやり/岩頸だって岩鐘だって/みんな時間のないころのゆめをみてゐるのだ」というように現れるが、これもまた他の作品の中にも現れる。

こういう語彙あるいはイメージの出現と消滅の過程を探ることは、宮沢賢治の作品の成立過程を知り、その文学の言うなれば本当の深さを知るために欠かせない作業であることは確かだ。しかし、その一方で、こういった語彙やイメージの文学的な形式(詩、童話、エッセーなど)を超えた「越境的」なあり方は、単にそれらが様々な変遷を経て作品として昇華していったというようなことではなく、むしろ現れては消え、また別のところに現れ、それらの間で響き合い、ぶつかり合うという運動として捉えるべきではないか。

宮沢賢治の作品の読み方を大きく転換させた校本版の賢治全集などの「異稿」「先駆形」などなどの探索と提示は、賢治的なテクストの最終的な形を決定するというよりはむしろその不決定性を露わにし、揺れ動くテクストの運動を読者の前に提示した。そのようなテクストの運動を探求するにあたり巨大な貢献を成し遂げたのがともにフランス文学に関わった二人の現代詩人、入沢康夫および天沢退二郎であったことは、彼らの詩作品を向かうべき指標の一つとして読みといていた私にとっても大きな意味を持った。のちに賢治作品の草稿研究によって重要な成果をあげた松沢和宏は、まさに1970年代から80年代にフランスで大きな文学研究の流れを形成した生成批評の担い手でもあった。

マルセル・プルーストやギュスターヴ・フロベールなどの作家たちの文学的な営為の根底を草稿からの「生成」の運動として捉えようとした生成批評の哲学は、実はすでに宮沢賢治の草稿の研究や校本版の制作においてなされていた作業が明らかにしたものと一致する。同じくフランス文学者であり、優れた現代詩人でもあった渋沢孝輔は、まさにそのような視点からアルチュール・ランボーと宮沢賢治を比較対照し、世界文学の中における宮沢の存在を高くうたいあげた。

しかし、「生成」という概念のある種の曖昧さは現在では相当に古びた感じさえする。あるいはテクスト内に「散種」された「四肢」としての言語的イメージというポスト=モダン的概念でこれを捉えようとしても、賢治的なテクストの特性を十分に言い表されるようにも思えない。おそらく、このような賢治的テクストの特異性を捉えうる概念を創造することこそがこれからの批評的読者に与えられた課題であるだろう。